海の環境変化

近年の海の状況の変化について、

漁師と大学教授に話を聞きました。

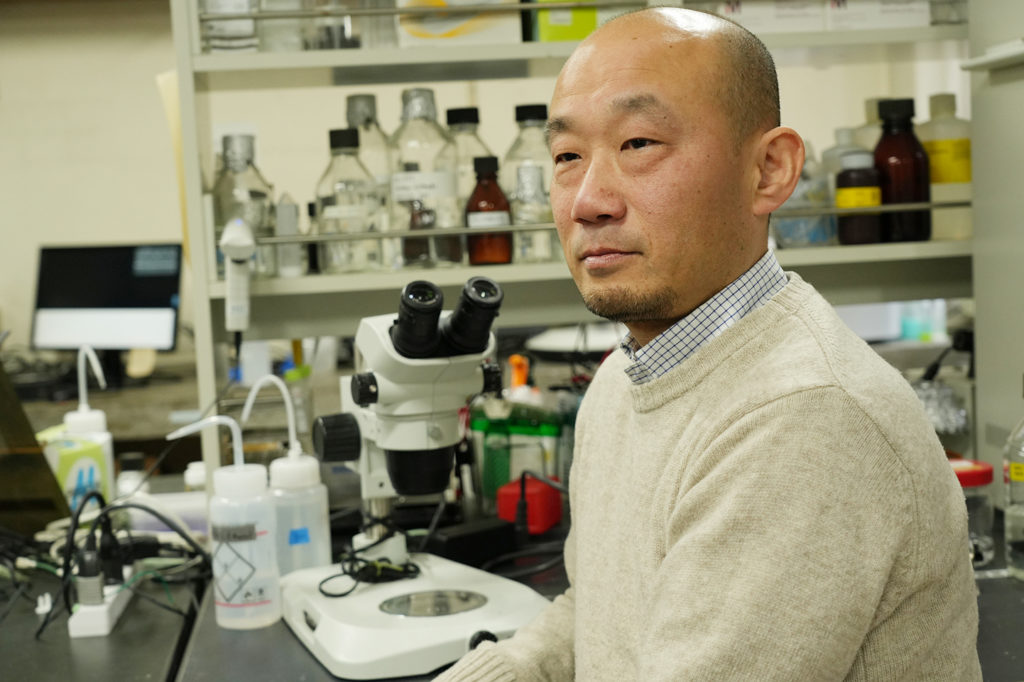

宮城県沖の海水温は世界でも有数の急激な海水温上昇が記録されています。東京大学One Earth Guardiansに調査をお願いし、名産のホタテが海水温の上昇によって育たなくなっている、今まで水揚げされていなかったイセエビやケンサキイカなどが取れていることが分かっています。雄勝町の漁師や調査を行った東京大学の伊藤先生からお話を聞きました。

海水温の上昇など海の現状について、雄勝のホヤ漁師・鈴木晃喜さんの話です。「水温的には昔だったら夏場でも、27℃まで。でも、その水温も1週間くらいだった。去年だと最高水温で32℃。で、27℃の水温が1ヵ月くらい続いた。なのでホヤやホタテの死骸が多かったですね。それも潮の周りによって差が出るんだけど。海の表面温度だけのことなのかなと思ってダイバーに底まで潜ってもらって計ってみたら、上とそんなに変わらないという話だった。岩手の方でも同じような状況だという話を聞いています。」

「うちは、ホヤやホタテや牡蠣を育てているけれど、ホヤとホタテはこの辺りが南限だと言われているんだよね。海水温が上がることによって、どうしても死滅が多くなる。その水温に対抗して、ある程度沈めればかわせるという昔ながらの考えもあるけれど、去年の水温だと底まで大して変わらないから、かわしようがないのかなというのが現状で。今後は、水温に強くて海外需要もある牡蠣とかを増やしていくことも考えているよ。他にも例えばアカザラ貝とか釣り船とか(笑)も視野に入れないと、生活があるからね。これまで何度も海に助けてもらってきたけれど、自然を相手にするのは難しいよ。」漁師の鈴木晃喜さんは三陸の海の厳しい現状を、それでも前向きに話してくれました。

雄勝の銀鮭漁師・佐藤一さんにも話を聞きました。「水温の変化は、もう5、6年前から少しずつ感じてきていて。極端な話、震災前はホタテの種入れとかは10月の20日過ぎたらいつ来ても大丈夫なように準備していたんだけど、それがあれよあれよと11月頭になり、最近では11月10日くらいまでズラさないと怖くて入れられない。水温と気温の両方で、そうなってくると銀鮭を入れるのも同じで。3年前のことだったかな、一回入れたら魚がびっくりして、水温が高すぎて火傷状態でダメになっちゃったんだよね。魚にとっては人間にとっての1℃の差が4℃くらいの差に感じると言われていて、4℃違えば人間で考えると15℃以上も違うということだから。やっぱり、それは大変な状況だと思う。」

「あと、銀鮭の稚魚は山の湧き水などを使って年間でそんなに水温が上がらない宮城県内や岩手県内の養魚場で育てているんだけど、ある程度の大きさの池で育てているから、日照りが続くとどうしても水温が上がってしまう。水温は餌やりとも関係しているので、水温が高くなると餌をあげられないことにもなり、それが成長阻害につながるという悪循環になるんだよね。でも俺たち漁師は自然の変化を受け入れながら、あの震災もそうだったわけで、できることは全てやって対処していくしかないと思ってるよ。」自然を受け入れながら前に進む覚悟を、雄勝の漁師・佐藤一さんは語ってくれました。